Schwindel ist ein kleines, aber gemeines Symptom. In den meisten Fällen ist es harmlos – jedoch verbergen sich auch gefährliche Ursachen dahinter. Wie ihr diese im Rettungsdienst herausfindet und warum nicht jeder Schwindel ein Vesti ist erfahrt ihr in diesem Beitrag!

Ätiologie

Was ist Schwindel eigentlich?

Unter Schwindel versteht man medizinisch das subjektive Gefühl einer Scheinbewegung des Körpers (z.B. Drehen, Schwanken) zwischen sich und der Umwelt. [3]

Jedoch wird die medizinische Definition im Deutschen durch Laien um das Gefühl von Benommenheit, das Gefühl sich nicht sicher im Raum bewegen zu können, das Gefühl der drohenden Bewusstlosigkeit (i.S. einer Präsynkope) oder räumliche Desorientierung ergänzt, was eine ausführlichere Anamnese notwendig macht.

Während im Englischen die medizinische Definition am ehesten von dem Wort „vertigo“ beschrieben wird, wird das Gefühl der Benommenheit eher mit dem Wort „dizziness“ beschrieben.

Def.: Benommenheit ist die Empfindung von gestörter oder beeinträchtigter räumlicher Orientierung ohne falsche Wahrnehmung einer Bewegung.[3]

Def.: Präsynkope ist die Empfindung beinahe das Bewusstsein zu verlieren.[5]

Def.: Synkope dagegen ist der transiente Verlust von Bewusstsein aufgrund vorübergehender globaler zerebraler Hypoperfusion, welche durch kurze Dauer, schnelles Eintreten und spontane Erholung gekennzeichnet und mit dem Verlust der Standfähigkeit und daraus resultierenden Stürzen vergesellschaftet ist. [5]

Die Unterscheidung des Schwindels nach Art der empfundenen Bewegung ( Dreh-,Schwank-,Lift- oder Bewegungsschwindel) wird nicht mehr empfohlen, da die Patienten selber oft ihren Schwindel nicht richtig beschreiben können und so in repetitiven Anamnesen durchaus immer wieder von der initialen Angabe divergierende Beschreibungen des Patienten entstehen können.

Schwindel ist ein sehr schlecht fassbares Symptom, welchem in bis zu 20% der Fälle eine organische und in bis zu 15% der Fälle eine psychogene Ursache zugrunde liegen. Bei den restlichen Fällen (65%) ist oft eine eindeutige Ursache nicht festzustellen.[22] Dies kann für den Behandler und den Patienten sehr unbefriedigend sein.

MERKE Das Ziel der notfallmedizinischen Versorgung von Schwindelpatienten ist die gefährlichen Ursachen zu identifizieren und adäquat zu behandeln – für die nicht gefährlichen Ursachen bedarf es oft die Konsultation von Neurologen, HNO-Ärzten und andere Schwindelspezialisten.

Wie häufig begegnet uns Schwindel?

Schwindel ist ein häufiges Symptom – ungefähr 2,1–3,6% aller Vorstellungen in amerikanischen Notaufnahmen fanden wegen des Leitsymptoms Schwindel statt [11, 20, 29, 40]. Bei fast 60% aller Krankenhauspatienten über 75 Jahre besteht zum Vorstellungszeitpunkt das Symptom Schwindel[41]. Der ärztliche Bereitschaftsdienst 116117 führte in einer Auswertung des SmED Ersteinschätzungsprogramms Schwindel bei 10% der Hilfesuchenden, Übelkeit und Erbrechen bei 17% der Hilfesuchenden als Grund für die Inanspruchnahme medizinischer Hilfe an.[2] Für die Inzidenz im Rettungsdienst gibt es in der Literatur bisher keine aussagekräftigen Zahlen.

Hier ist anzumerken, dass ältere Patienten eine höhere Prävalenz für Schwindel haben und sich auch eher in ihrer Lebensqualität durch diesen eingeschränkt fühlen. [15, 24, 35]

In einer Studie aus Holland zeigten sich in der Kohorte der über 65 Jährigen Patienten mit Schwindel in der hausärztlichen Versorgung hauptsächlich kardiovaskuläre Ursachen ( bei 57% der Patienten) als Ursache des Schwindels, gefolgt von peripheren Vestibularerkrankungen ( bei 14%) und psychiatrischen Erkrankungen wie z.b. dem phobischen Schwankschwindel (bei 10%). In der geriatrischen Population zeigten sich ebenfalls bis zu 23% der Patienten von einer Arzneimittelnebenwirkung als Ursache des Schwindels betroffen. Mehr als 60% der Patienten hatten mehr als eine Ursache für ihren Schwindel [24]

Die häufigste Ursache eines peripheren Schwindels ist der benigne paroxysmale Lagerungsschwindel, gefolgt von der Neuritis vestibularis (“Vesti”). [25] Die häufigste Ursache eines zentralen Schwindels ist der Schlaganfall.

Wie präsentiert sich Schwindel?

Schwindel ist ein undankbares Symptom. Es ist höchst subjektiv und bedarf genauerer Anamnese und Untersuchung um objektive Befunde vom Patienten zu erheben. Die Beschreibung des Symptoms Schwindel durch den Patienten ändert sich teilweise zwischen den Untersuchungen oder den Untersuchern und kann zu unterschiedlichen Annahmen beim Untersucher führen.[27]

Lange Zeit bestand das Paradigma in der Medizin Schwindel anhand der Qualität des Auftretens (Schwankschwindel, Drehschwindel etc.) zu klassifizieren und anhand dessen eine Differentialdiagnose zu generieren. Dieses Paradigma ist auf eine methodisch unzureichende Studie aus dem Jahr 1972 von Drachman und Hart zurückzuführen, welche seitdem nicht mehr hinterfragt wurde.[12, 26]

Die Nutzung des klassischen Ansatzes zur Findung einer Differentialdiagnose über die Qualität des Schwindels, stellt mit einen Faktor für Fehldiagnosen dar.[21]

Um die Erfassung von Schwindel zu objektivieren, wird aktuell davon abgeraten im Sinne der klassischen Schwindelevaluation auf die Qualität des Schwindels einzugehen und stattdessen den „Timing and Triggers“ Ansatz [12] zu verwenden. Dieser macht eine Einteilung des Schwindels in Schwindelsyndrome möglich und engt hiermit mögliche Differentialdiagnosen sicher ein.[28]

Der TiTrATE Ansatz versucht die Anamnese mittels der Erhebung des Timings der Symptome (kurzzeitig vs. andauernd), der auslösenden oder aggravierenden Faktoren (Trigger) und einer gezielten Anamnese zu objektivieren um damit verlässlicher auf die möglichen Differentialdiagnosen schließen zu können.

Aufgrund des Timings und der Trigger lassen sich Schwindelsyndome definieren :

Akutes (persistierendes) Vestibulärsyndrom (AVS)

Das akute Vestibulärsyndrom ist durch einen akut einsetzenden, jedoch zum Zeitpunkt der Untersuchung anhaltenden Schwindel gekennzeichnet. Der Patient wird auf die Frage ob ihm jetzt akut schwindelig ist, ohne dass er sich bewegt mit ‘Ja’ antworten.

Das akute Vestibulärsyndrom gibt es in zwei Geschmacksrichtungen – einmal die durch ein Toxin oder ein Trauma (z.B. Schädeltrauma, Carotisdissektion) triggerbare Variante (t-AVS) und die nicht getriggerte Variante (s-AVS).

Das AVS kann Tage bis Wochen anhalten und durch Gangunsicherheit/-instabilität und einen Ruhenystagmus begleitet sein. Eine Verschlechterung durch Bewegung des Kopfes ist möglich.

Spontanes episodisches Vestibulärsyndrom (s-EVS)

Das spontane, episodische Vestibulärsyndrom ist durch eine begrenzte Dauer (Minuten bis Stunden) gekennzeichnet und kann nicht getriggert werden. Die meisten Patienten mit einem s-EVS sind bei Vorstellung in einer Notaufnahme symptomfrei und es bedarf einer detaillierten Anamnese um dieses Syndrom herauszuarbeiten.[40] Wenn diese bei Vorstellung symptomatisch sind, ist eine Abgrenzung zum AVS schwierig bis unmöglich.

Wichtig ist in der Anamnese zu erfragen ob der Patient diese Attacke zuvor schon einmal gehabt hat, wie lange diese andauerte und wie viele dieser Attacken vorausgingen.

Das s-EVS umfasst ein breites Feld an Differentialdiagnosen – benigne DD wie die vestibuläre Migräne (typischer Kopfschmerz, erst nach mehreren Episoden zu diagnostizieren, präsentiert sich wie ein Stroke der hinteren Zirkulation), Morbus Menière (klassische Trias : unilateraler Tinnitus, reversibler Hörverlust, Druckgefühl auf dem betroffenen Ohr; selten alle Symptome, Tieftonschwerhörigkeit, erst nach mehreren Episoden zu diagnostizieren), vasovagaler Synkope (Synkope sic!) Panikattacken etc.

Jedoch verstecken sich in der Gruppe der s-EVS auch der kleine, gemeine Schlaganfall (Wink an Tobias Becker) der hinteren Zirkulation (CAVE: hier ist Hörverlust und Tinnitus möglich), die TIA, SAB (Vernichtungskopfschmerz, Nackensteife), kardiovaskuläre Erkrankungen (Myokardinfarkt, instabile Angina Pectoris, Lungenembolie), Arrythmien, Hypoglykämie oder CO-Vergiftungen.)[39]

MERKE Auch wenn der Patient nicht mehr symptomatisch ist, ist das sEVS eines der gefährlicheren Schwindelsyndrome. Im Zweifel ist eine zentrale Genese (z.B. TIA) anzunehmen und der Patient in einer Neurologie vorzustellen.

transientes (triggerbares) episodisches Vestibulärsyndrom (t-EVS)

Das triggerbare episodische Vestibulärsyndrom ist kurz andauernd (30 Sekunden bis wenige Minuten) und durch einen Trigger reproduzierbar auszulösen.

Der Patient wird auf die Frage „Ist Ihnen jetzt im Augenblick schwindelig, ohne dass sie sich bewegen?“ mit ‘Nein’ antworten.

Das t-EVS umfasst vor allem gutartige Ursachen wie den orthostatischen Schwindel und den benignen paroxysmalen Lagerungsschwindel. Beide entstehen vor allem durch Lageänderungen – beim orthostatischen Schwindel durch positionelle Veränderungen des Körpers wie z.B. Aufsetzen oder Aufstehen. Beim BPLS sind es vor allem Änderungen der Lage des Kopfes – typisch ist hier eine Triggerung durch das Umdrehen im Bett.

Weniger häufige Trigger umfassen Valsalva Manöver oder laute Geräusche.[40]

Wichtig ist vor allem die Abgrenzung des orthostatischen Schwindels bei dem ein Blutdruckabfall den Schwindel bewirkt von Schwindel welcher durch Lageänderung aggraviert wird und keinen Blutdruckabfall beinhaltet – hier könnte sich eine TIA verbergen.

MERKE Hinter dem t-EVS können sich aber auch alle medizinischen Ursachen mit Auswirkungen auf den Blutdruck – sei es Dehydratation, Volumenmangel durch Infektion, Blutung oder auch ein Myokardinfarkt verbergen. Daher hier immer den Kontext weiterer Symptome beachten![40]

Isolierter Schwindel/Benommenheit

Isolierter Schwindel/Benommenheit ist auch unter der Benennung komplexer Schwindel bekannt. Laut der S3 Leitlinie akuter Schwindel in der Hausarztpraxis versteht man hierunter einen Komplex von leichteren Störungen der Organsysteme, die zur Orientierung im Raum und in ihrer Gesamtheit zum Schwindelgefühl beitragen.[1] Hierunter fallen Seh-/Hörstörungen, muskuläre Schwäche der Beine, cerebrovaskuläre Insuffizienz ( ohne Zeichen des akuten Schlaganfalls), Polyneuropathie etc. und werden meist als Erkrankungen des Alterns wahrgenommen.

Hierunter fallen ebenfalls der phobische Schwankschwindel und ggf der Lagerungsabhängige Schwindel.

Differentialdiagnostisch bestehen hier Schwierigkeiten der Differenzierung von einem zentralen Schwindel.

Diese Zustände entstehen meist langsam und führen zu einer Adaptation. Meist wird er dem Alter zugehörig empfunden. Die Patienten sind meist unsicher in ihrem Gang, laufen nach vorne gebeugt, wacklig und tippelnd. [1]

Typisch lässt sich isolierter Schwindel oft einer benignen Ursache zuordnen, auch wenn sich eine zentrale Pathologie hinter ihr verbergen kann.

Schwindel + X

Schwindel tritt meist nicht alleine auf. Gerade wenn es mit einem nicht neurologischen ABC-Problem auftritt, ist eine zentrale Genese oft nicht sehr wahrscheinlich. Hinter den unten genannten Symptomkombinationen können sich viele gemeine Dinge verbergen. Um euch daran denken zu lassen – hier ein paar Differentialdiagnosen :

Was löst Schwindel aus?

Es gibt zwei Bereiche in denen beim Menschen Schwindel entstehen kann – durch eine Störung im Gleichgewichtsorgan im Innenohr (peripherer Schwindel) oder durch eine Störung der Signalverarbeitung des Gleichgewichtsorgans zentral im Gehirn(zentraler Schwindel).

Das Gleichgewichtsorgan sitzt im Innenohr und befindet sich eingebettet im Felsenbein, neben der Hörschnecke. Es besteht aus 3 halbkreisförmigen Kanälen und zwei Strukturen in denen sich die Otholiten befinden (Ventriculus und Sacculus). Diese Strukturen sind untereinander verbunden und mit Endolymphe gefüllt. Die Signale, die in Ventriculus und Sacculus durch Bewegungen der Endolymphe bei Bewegungen des Kopfes entstehen, werden an die Otholiten-gekoppelten Haarzellen weitergegeben und erzeugen ein Signal welches über den N VIII an den Hirnstamm im Bereich der Pons und dort an die vier Gleichgewichtskerne weitergegeben werden.

Von hier aus bewegen sich die Signale im vestibulospinalen Trakt und im medialen longitudinalen Faszikulus zu den Motoneuronen der Muskeln. Des Weiteren werden Signale aus den Vestibulariskernen im Kleinhirn integriert und modifiziert. Die Vestibulariskerne haben ebenfalls eine Verbindung zur Area postrema, welche Übelkeit und Erbrechen induzieren kann.

Sollte einer dieser Bereiche – sei es zentral oder peripher -beeinträchtigt sein ist die Integration von Augen, Gleichgewichtsorgan und Propriozeption gestört – es reicht die Störung von einem Sinn aus um Schwindel zu erzeugen.

Peripherer Schwindel

Grundsätzlich entsteht ein peripherer Schwindel durch eine Fehlstimulation des Innenohres, welche nicht zur optischen Wahrnehmung und der Wahrnehmung der Lage im Raum passt.

Im Innenohr kann ein Ausfall eines Gleichgewichtsorgans zur simulierten Überstimulierung der Gegenseite führen. Es können Störungen der Zusammensetzungen der Endolymphe im Gleichgewichtsorgan (z.B. durch Medikamente) ebenfalls einen Einfluss auf einen Schwindel haben. Ganz klassisch können sich im Gleichgewichtsorgan Steinchen lösen, welche bei jeder Lageänderung zu Verwirbelungen der Flüssigkeit im Gleichgewichtsorgan führen (benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel). Dies kann z.B. durch ein Trauma oder Degeneration entstehen.

Des weiteren können die Nerven die das Innenohr und das Gleichgewichtsorgan mit dem Hirnstamm verschalten durch Druck, einen Tumor (Vestibularisschwannom) oder eine Entzündung geschädigt (Neuronitis vestibularis) werden.

Zentraler Schwindel

Ein zentraler Schwindel tritt bei Störungen im Bereich des Hirnstamms, im Bereich der Pons, des Kleinhirns oder bei auf das Großhirn im Bereich der sensorischen Verarbeitung (Propriozeption / Visuell ) wirkender Schädigung/Beeinträchtigung auf.

Dies kann durch traumatische Verletzung, Hypoxämie (z.B. im Rahmen eines Infarktes), direkte Schädigung durch einen raumfordernden Prozess (Ödem, Tumor, Blutung), Intoxikationen (z.B. CO, Alkohol), Infektionen oder demyelinisierende Prozesse (z.B. Polyneuropathie) verursacht werden.

In 3–6% der Vorstellungen in einer Notaufnahme wegen Schwindel ist eine zentrale Genese Ursache des Schwindels.[19, 29]

Was dürfen wir nicht übersehen?

Schwindel ist meist lästig, aber harmlos. Bei 3% aller Schwindelpatienten verbirgt sich jedoch hinter dem Schwindel eine zentrale, a.e. ischämische Genese. Diese gilt es in einem Zeitrahmen von 4,5h nach Symptombeginn einem Neurologen zuzuführen – sonst besteht die Gefahr einer dauerhaften und bleibenden Schädigung.

Ein Schwindel + X – also ein Schwindel + ABC Problem oder Infektion sollte ebenfalls als gefährliche Schwindelursache nicht übersehen werden – hier besteht die Gefahr ein lebensbedrohliches Problem zu übersehen oder nicht zeitnah zu erfassen und damit Gefahr für Leib und Leben abzuwenden.

Intoxikationen welche die Allgemeinheit gefährden könnten wie die mit Kohlenmonoxid sollten ebenfalls nicht übersehen werden – hier könnten weitere Menschen aus dem Umfeld des Patienten einer tödlichen Gefahr weiter ausgesetzt bleiben.

Anamnese

Die Anamnese legt den Grundstein um mögliche gefährliche Ursachen eines Schwindels zu erkennen und zielgerichtet die richtige Disposition vorzunehmen, um mit geeigneter Diagnostik diese auszuschließen oder zu bestätigen. Die Anamnese stellt hier mit den wichtigsten Baustein dar.

Timing and Triggers

Für die Eingrenzung der vielen Differentialdiagnosen, genauso wie für die weitere Versorgung (z.B. bei Schlaganfall) ist der zeitliche Rahmen – als Beginn, Dauer, episodisches Auftreten entscheidend um den Schwindel in eine der zuvor schon diskutierten Schwindelsyndrome einzuordnen. Sollte der Verdacht auf eine zentrale Genese bestehen, lässt sich hier das Zeitfenster für eine effektive Lyse (Zeitfenster von 4,5h ab Symptombeginn) abschätzen.

Wichtig sind auch die auslösenden Faktoren wie Lageänderung, Kopfbewegung, Einnahme von Medikamenten oder Drogen,Trauma, Blutung etc. um die Differentialdiagnosen einzuengen. Daher fragt den Patienten immer – was löst den Schwindel aus? Was macht ihn schlimmer? Wann hört er auf?

Übelkeit und Erbrechen

Das Symptom Übelkeit und/oder Erbrechen ist anamnestisch nicht sehr spezifisch. Es kann weder genutzt werden um einen peripheren (z.B. Vestibularisausfall) von einem zentralen Schwindel (z.B. Schlaganfall, Tumor) abzugrenzen – bei Kleinhirninfarkten ist z.B. der Schwindel bei vielen Patienten deutlich vorhanden. Jedoch kann das Fehlen von Übelkeit und Erbrechen eher ein Hinweis auf einen Schwindel aufgrund einer medizinischen/psychischen Ursache sein.

Erbrechen kann jedoch durch die Auslösung von Volumenmangel und vagalen Reizen den Schwindel verstärken. Hier ist eine Volumengabe mit balancierten kristalloiden Lösungen empfehlenswert.

Vorerkrankungen & Medikation

Es gibt Vorerkrankungen, die für Schwindel prädestinieren – Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems (z.B. Herzinsuffizienz, bekannte Herzrhythmusstörungen), des Nervensystems (z.B. Morbus Parkinson, Z.n. Schlaganfall, Z.n. Hirnblutung, Tumoren, Polyneuropathien, Demenz), des Alters (z.B. Exsikkose, Gebrechlichkeit, Mangelernährung), genauso wie Polypharmazie und deren Wechselwirkungen oder bestimmte Medikamente zu einer verstärkten Neigung für Schwindel und dessen Begleiterscheinungen führen können.

Zudem gibt es Vorerkrankungen die das Risiko für einen zentralen Schwindel erhöhen. Diese umfassen arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus, Adipositas welche das allgemeine Risiko eines zentralen Schwindels erhöhen – und Erkrankungen wie Vorhofflimmern, persistierendes Foramen ovale, Gerinnungsstörungen, stattgehabte Thrombose oder Lungenembolie – welche das spezifische Risiko für einen Schlaganfall erhöhen. Diese Risikofaktoren fließen in verschiedene Scores wie z.B. Sudbury Vertigo Risk Score oder ABCD2 ein um das Risiko für eine zentrale Genese des Schwindels abzuschätzen.

Chronischer Substanzabsusus (Alkohol, Opioide, Neuroleptika), die Einnahme zentral dämpfender Medikation (Neuroleptika, Antikonvulsiva, Muskelrelaxantien), die Einnahme anticholinerg wirkender Medikamente (z.B. Amitryptilin, Doxepin, Mirtazapin), die Einnahme kardiovaskulär wirksamer Medikamente (z.B. Antihypertonika, Betablocker, Calciumkanalblocker, Diuretika) können Schwindel begünstigen.

Während manche Medikamente eher eine orthostatische Dysregulation (Antihypertensiva) bewirken, so führen z.B. Zytostatika im Rahmen einer Chemotherapie über eine Polyneuropathie zum Schwindel/Gangunsicherheit. Zentral wirksame Medikamente wie Antidepressiva oder Parkinson Medikamente (Buprion, MAO-Hemmer) führen eher zu einer zentralen Schwindelform. Sedierende Medikamente wie z.B. Muskelrelaxantien (Baclofen,Tizanidin,Methocarbamol) führen über die Sedierung zu Benommenheit.

Zudem gibt es Medikamente die toxisch auf das Innenohr wirken (z.B. Chemotherapeutika, Schleifendiuretika, Gentamicin) – dies geht dann oft mit einem zusätzlichen Hörverlust einher.

CAVE : Schwindel unter Einnahme von Lithium kann ein Hinweis auf eine tödlich ausgehende Überdosierung sein!

Wichtig ist ebenfalls zu erfragen ob der Schwindel nach Veränderung der Medikation erstmalig aufgetreten ist.

Eine umfangreiche Anamnese, alte Arztbriefe und der aktuelle Medikamentenplan, sowie die nicht darauf aufgeführten weiteren eingenommenen Präparate (z.B. Nahrungsergänzungsmittel, „pflanzliche“ Präparate) erleichtern die spätere Behandlung und Risikoabschätzung. Sollte dies beim Patienten nicht zu erfragen sein, ist ein Kontakt zu Angehörigen oder Hausarzt sinnvoll. Hier sind Name und Telefonnummer eine große Arbeitserleichterung, um die Anamnese spätestens im Krankenhaus zu komplettieren.

bekannte Schwindelepisoden/Schwindelerkrankungen

Wie bei jeder Anamnese ist es sinnvoll zu erfragen, ob der Patient ähnliche Symptome schon einmal verspürt hat – hier ist ein der Timing & Triggers Approach hilfreich um zu differenzieren, ob der jetzige Schwindel dieselbe Charakteristik hat, wie der vorangegangene Schwindel, oder ob sich etwas verändert hat.

Vorangegangene Diagnosen und Therapien sind ergänzend zu erfragen – es macht wenig Sinn bei einem gleichbleibenden, schon ausführlich diagnostizierten Schwindel, diesen erneut komplett zu diagnostizieren – vor allem wenn diesem eine phobische oder geriatrische Genese zu Grunde liegt. Diese Patienten haben meist ein umfangreiches Workup erhalten, um diese Ausschlussdiagnosen zu erlangen.

kardiovaskuläre Symptomatik

Im Rahmen von kardiovaskulärer Symptomatik sind Thoraxschmerzen, Palpitationen, aber auch (Prä)Synkope wichtige Symptome um eine Abklärung der Schwindelursachen in diese Richtung zu lenken. Ein zeitlich assoziiertes Auftreten mit Belastung kann auf eine obstruktive Störung wie eine Kardiomyopathie oder eine Aortenklappenstenose hindeuten.

Rhythmusstörungen

Palpitationen im Rahmen des Schwindels können auf eine tachykarde Herzrhythmusstörung hinweisen. Hier können neben ventrikulären Tachykardien auch ausgeprägte supraventrikuläre Tachykardien zu einem Schwindelgefühl führen, wenn die Relaxationszeit des Herzens nicht mehr für eine ausreichende Füllung und damit in Folge für einen ausreichenden Auswurf ausreicht. Tachykarde Herzrhythmusstörungen wie Vorhofflimmern können das Schlaganfallrisiko erhöhen.

Bradykarde Herzrhythmusstörungen bis zur Asystolie können als langsamer unregelmäßiger Herzschlag wahrgenommen werden oder schlimmstenfalls in einer Synkope (Adam-Stokes-Anfall) münden. Ursächlich können hier ein Sick Sinus Syndrom, höhergradige AV Blöcke oder ein bradykardes Vorhofflimmern sein. Eine Überdosierung bradykardisierender Medikation ( Betablocker, Digitalis) kann ebenfalls zu bradykarden Herzrhythmen und konsekutivem Schwindel führen.

Wichtig ist zu erfragen ob eine Schrittmachertherapie besteht.

Störungen der Pumpleistung

Eine Störung der Pumpleistung kann durch unzureichenden Auswurf die Durchblutung des Hirnes und anderer Organe beeinträchtigen.

Hierunter fallen klassisch die Herzinsuffizienz, die Kardiomyopathie, die Myokarditis oder der kardiogene Schock. Anamnestisch sind vermutlich eher die ersten beiden erfragbar. Hinweise kann bei Unkenntnis des Patienten der Medikationsplan ergeben.

Die Frage nach Beinödemen, Luftnot oder Aszites kann hier ebenfalls die differentialdiagnostische Wahrscheinlichkeit erhöhen.

obstruktive Störungen

Obstruktive Störungen beeinträchtigen ebenfalls die Auswurfleistung des Herzens und die Durchblutung der folgenden Organe. Hier ist die Aortenklappenstenose, die Lungenarterienembolie oder die obstruktive Kardiomyopathie als mögliche Schwindelursachen zu nennen. Neben Schwindel treten hier gerne Synkopen, Belastungsluftnot als wegweisende Symptome auf.

Für den Verdacht einer Lungenarterienembolie sind die WELLS LAE Kriterien heranzuziehen, ggf. ergänzt durch die PERC Rule.

pulmonale Symptomatik

Luftnot und Schwindel kann bei Lungenarterienembolie, Anämie oder kardiovaskulären Erkrankungen mit eingeschränkter (zerebraler) Durchblutung (Herzinsuffizienz, Arrhythmien, kardiogener Schock) auftreten. Hier ist auf begleitenden Symptomatik wie Brustschmerzen, Zeichen von Thrombosen der (v.a. der unteren) Extremitäten, Ödeme, Palpitationen oder Blutungsstigmata (Haut, Blut im Stuhl, Bluterbrechen) zu achten. Bei Anämien wird häufig, v.a. im geriatrischen Kollektiv, von allgemeiner Abgeschlagenheit und Kraftlosigkeit berichtet.

Im Rahmen von pulmonalen Infekten mit Husten und Fieber kann es, aufgrund von Hypovolämie, zu Schwindel und synkopalen Ereignissen kommen. Hier ist auf Husten, Auswurf, Gliederschmerzen, aber auch ungewöhnliche Minderung des Allgemeinzustandes zu achten. Meist besteht hier der Schwindel nach starken Hustenattacken oder nach dem Aufstehen aus liegender Position (orthostatischer Schwindel) und wird von (beinahe) synkopalen oder kollaptischen Ereignissen begleitet.

Infektiologie

Jeglicher generalisierter Infekt mit Endorganbeteiligung, i.e. Sepsis, kann mit Schwindel aufgrund von Volumenmangel oder septischer Kardiomyopathie einhergehen. Hier ist neben einem klaren Infektfokus der Hinweis auf einen Endorganschaden (z.B. Verwirrung, reduzierte Urinausscheidung, Hypoxämie, Störung der Mikrozirkulation …) wegweisend. Der qSOFA Score gibt hier nur einen prognostischen Hinweis auf die mögliche Sterblichkeit. Er ist nicht als Screeninginstrument geeignet. Laut surviving sepsis campaign und der S3 Leitlinie Sepsis (2025) ist hier der NEWS/MEWS als Screeninginstrument geeignet.

Eine Infektion im Bereich des Mittelohres oder der Nasennebenhöhen als Folge eines oberen Atemwegsinfektes sollte ebenfalls als mögliche Schwindelursache mit potentiellem Verschlimmerungspotential nicht übersehen werden. Hier sind Ohrenschmerzen, Ohrenlaufen, Hörminderung wegweisend. Bei Komplikationen derselben wie einer Mastoiditis besteht eine Rötung hinter und eine Abhebung des betroffenen Ohres. Ohrenschmerzen, Schwindel und Bewusstseinsstörung und/oder fokale neurologische ausfälle sollten in Richtung einer Meningitis oder eines Hirnabszesses denken lassen. Besonders junge oder besonders alte Patienten und Patienten mit Immunkompromittierung sind hier vor allem betroffen.

Blutverlust & Anämie

Blutungsstigmata wie Hauteinblutungen, Bluterbrechen/Kaffeesatzerbrechen, Blut im Stuhl/Teerstuhl, Z.n. Geburt vor einigen Tagen können Hinweise auf Blutverlust und Hypovolämie als Ursache eines Schwindels sein. Hiermit gehen oft Auffälligkeiten im Hautkolorit (Blässe bei Anämie), Hypotension und Tachykardie einher. Vor allem Letztere kann beim älteren Menschen mit kardiovaskulären Vorerkrankungen oder Betablockertherapie nicht so ausgeprägt sein. Hier stehen oft allgemeine Schwäche und Luftnot im Vordergrund.

Trauma

Traumata gegen den Schädel, die Halswirbelsäule oder das Ohr können ursächlich für einen anhaltenden Schwindel sein.

Während klassische Barotraumata wie z.B. durch fehlenden Druckausgleich nach dem Tauchen oder Explosionsverletzungen meist mit einer Verletzung des Trommelfells und Mittelohrs einhergehen, kann hier ebenfalls das Gleichgewichtsorgan betroffen sein. Hier geht meist nach dem Trauma eine Hörstörung auf dem betroffenen Ohr mit einher.

Bei direktem Trauma auf das Felsenbein im Rahmen von Schädel- und Mittelgesichtsfrakturen kann das Innenohr mit geschädigt werden. Anzeichen hier können äußere Zeichen wie das battle sign oder Monokelhämatome sein. Eine Rhino- oder Otoliquorrhoe kann ebenfalls bei diesen Verletzungen mit einhergehen. Traumata gegen den Schädel können neben einer direkten Verletzung des Gleichgewichtsorgans ebenfalls zu axonaler Schädigung der Nervenzellen des Gehirns führen. Hier führt dies zu einem zentralen Schädigungstyp mit zentralem Schwindel.

MERKE Ein Verdacht auf eine Rhino-/Otoliquorrhoe kann erhärtet werden, wenn das aus Nase oder Ohr austretende Sekret auf ein Filterpapier getropft wird. Hier zeigt sich meist ein sogenanntes Halo Zeichen. Dies ist jedoch nicht beweisend – auch wenn es ein starker Anhalt für eine offene Schädelverletzung ist.

Zu guter Letzt bleibt ein häufiges Trauma des Ohres, welches sich der Patient gerne selbst zufügt – die Manipulation mit Wattestäbchen oder anderen Vorrichtungen zur Entfernung von Ohrenschmalz. Diese führen nicht selten zu Trommelfellperforation und Mittelohrverletzungen durch unsachgemäße Handhabung dieser Instrumente durch den ungeübten Anwender.

Intoxikationen

Vergiftungen mit zentral dämpfenden Substanzen wie Alkohol können zu einem zentralen Schwindel mit deutlich ausgeprägter Kleinhirnsymptomatik wie Ganginstabilität, Rumpfinstabilität, Ataxie und fehlender Koordination der Bewegungen führen. Hiermit geht meist eine mit dem Grad der Intoxikation korrelierende Bewusstseinsstörung einher.

Vergiftungen mit Kohlenmonoxid können ebenfalls zu einem zentral anmutenden Schindel führen. Dies beginnt meist mit hämmernden Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und kann von Kollaps und Synkopen begleitet sein. Bei höhergradigen Vergiftungen kommen meist eine Tachypnoe, Dyspnoe und Thoraxschmerzen dazu. Zudem werden die Patienten mit fortschreitender Intoxikation meist agitiert, bis sie dann eine zunehmende Bewusstseinsstörung annehmen. Als Ursache sind Inhalation von Rauchgasen in geschlossenen Räumen, defekte Heizungen auf Verbrennerbasis mit unzureichender Luftzufuhr anzunehmen. Dies kann in suizidaler Absicht geschehen und sollte immer mit bedacht werden.

CAVE Eigenschutz beachten! CO-Warner Nutzen! Sofern möglich, v.a. bei Unsicherheit, Multispektraloxymetrie nutzen (z.B. Massimo). Bei Verdacht an weitere Betroffene denken und diese gegebenenfalls evakuieren!

Tumorerkrankungen

Tumorerkrankungen v.a. der Lunge,der Mamma, Melanome, Nierenzellkarzinome oder auch gastrointestinale Adenokarzinome können zu Hirnmetastasen führen. Die genannten sind für 80% der Hirnmetastasen von soliden Tumorerkrankungen verantwortlich und führen je nach Lokalisation ihrer Absiedlungen und raumfordernder Wirkung – v.a. in der hinteren Schädelgrube – zu Schwindel und anderen neurologischen Ausfällen.

Neurologische Symptomatik

Deadly D’s oder das dreckige halbe Dutzend

Die deadly D´s sind Symptome eines neurologischen Prozesses der hinteren Schädelgrube und deuten immer (sic!) auf einen zentralen Prozess hin. Sie können durch einen Schlaganfall der hinteren Schädelgrube, eine Hirnblutung im Bereich der hinteren Schädelgrube oder einen anderen raumfordernden Prozess wie z.B. einen Tumor ausgelöst werden. Selten sind neurodegenerative Erkrankungen des Hirnstamms hier ursächlich – aber es ist immer ein Warnzeichen, dass etwas ganz und gar nicht in Ordnung ist.

Diplopie oder Doppelbilder sind einfach zu testen und zu erfragen, wenn der Patient wach und kommunikativ ist. Hier ist die Frage nach Doppelbildern zielführend.

Dysarthrie oder Sprachstörungen fallen ebenfalls im Gespräch mit dem Patienten auf.

Die Dysphonie oder auch Stimmstörung muss dagegen erfragt werden – hier reicht die Frage, ob die Stimme sich verändert hat.

Dysphagie oder die Unfähigkeit zu Schlucken kann durch Speicheln auffallen – jedoch sollte hier immer auf den Zusammenhang mit dem Symptombeginn des Schwindels geachtet werden. Viele ältere Patienten haben Probleme mit dem Schluckakt – hier ist dann genauer zu erfragen ob die Probleme neu oder schlechter geworden sind.

Gesichtsfelddefekte (deficite in field of view) sind schwierig zu erfragen, da diese nicht immer vom Patienten erfasst werden. Hier ist es einfacher danach zu fragen ob der Patient gegen Gegenstände oder Möbel gelaufen ist, weil diese nicht gesehen wurden.

Dysmetrie oder Koordinationsstörungen fallen meist mit der Unfähigkeit zielgerichtete Aktionen durchzuführen oder komplexe Bewegungsabläufe wie Gehen zu bewerkstelligen. Hier fragt man am besten nach den Fähigkeiten zu sitzen, frei zu stehen oder geradeaus zu gehen. Eine neu aufgetretene “Ungeschicktheit” oder Unfähigkeit Dinge zu greifen oder festzuhalten kann ebenfalls auf eine Dysmetrie hindeuten.

Dysaesthesien beschreiben Missempfindungen, wie Sensibilitätsstörungen, Taubheitsgefühle, Kribbelparästhesien, Missempfindungen von Temperaturunterschieden. Diese sollten erfragt und bei Angabe genauer getestet werden. Hier käme in Kombination mit weiteren Deadly D’s das sogenannte Wallenberg Syndrom in Betracht, welches durch einen Verschluss oder Dissektion der A. Vertebrales entstehen kann und durch kontralateral gelegene Missempfindungen begleitet werden können.

Kopfschmerzen & Nackenschmerzen

Kopfschmerzen im Zusammenhang mit Schwindel sind immer ein Warnzeichen – vor allem wenn diese schlagartig aufgetreten und “so stark wie noch nie” ( Vernichtungskopfschmerz) und/oder anders als bekannte Kopfschmerzen sind. Diese können auf einen intracraniellen Prozess wie Infektion (Meningitis, Enzephalitis, Abszess) oder eine intracranielle Blutung (ICB, SAB) oder Hirndruck hindeuten. Wenn hierzu noch neurologische Ausfälle kommen, sind diese als kritischer Befund zu werten, welcher bis zu dem Beweis des Gegenteils als potentiell lebensbedrohliche Erkrankung gilt.

Nackenschmerzen können ebenfalls bei Prozessen mit meningealer Reizung wie z.B. Infektionen (Meningitis), Blutung (ICB, SAB) oder auch im Rahmen einer Dissektion von Halsgefäßen (Vertebralisdissektion) auftreten. Hier ist immer nach Infektzeichen oder einem Trauma der HWS ( z.B. “Einrenken” beim Chiropraktiker) zu fragen.

MERKE Kopf-und Nackenschmerzen bedürfen in der Schwindelevaluation immer besonderer Aufmerksamkeit und sind vor allem bei Warnzeichen wie schlagartigem Auftreten, hoher Intensität/Vernichtungskopfschmerz, neuen neurologischen Defiziten, hohem Fieber oder anhaltendem Erbrechen als kritischer Befund zu werten. Dieser Patient ist bis zum Beweis des Gegenteils als potentiell vital bedroht einzustufen und sollte in ein Krankenhaus mit Neurologie und/oder Neurochirurgie disponiert werden.

Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde

Hörstörung und Tinnitus

Eine neue Hörstörung oder Hörminderung, sowie ein neues Ohrgeräusch kann auf eine zentrale Ursache hinweisen – dies gilt aber erst nach einer ausführlichen HNO ärztlichen-Untersuchung – denn auch hier können sich harmlose Ursachen wie Cerumen (welches durch Reizung des N. vagus und des Trommelfells auch Schwindel auslösen kann) oder weniger harmlos, eine Mittelohrentzündung verbergen.

Grundsätzlich sollte erfragt werden ob die Hörstörung sich auf einem oder beiden Ohren manifestiert. Zudem sollte erfragt werden ob diese nur gemeinsam mit den Schwindelattacken auftritt oder länger persistiert.

Sollte der Schwindel schon mehrfach episodisch mit einer Hörminderung und/oder einem Ohrgeräusch einhergegangen sein kann sich hier ein Morbus Menière – eine Erkrankung des Gleichgewichtsorgans verbergen. Sollte dieser bei neu Aufgetretenem Schwindel mit den Schwindelattacken korrelieren kann sich hierunter auch eine Labyrinthitis verbergen.

Im HINTS+ Test wird explizit auf eine Hörminderung getestet – diese aber im Zusammenhang mit einem akuten Vestibulärsyndrom.

MERKE Präklinisch gibt es keine praktikable Möglichkeit die Ursache einer Hörminderung/eines Ohrgeräuschs sicher einzugrenzen.

Otalgie & Otorrhoe

Ohrenschmerzen und Ohrenlaufen können auf eine Ursache im Gehörgang oder Mittelohr hinweisen. Ein Patient der mit einer oberen Atemwegsinfektion Ohrenschmerzen und Schwindel angibt hat wahrscheinlich eine Mittelohrentzündung. Jemand der Ausfluss aus dem Ohr angibt und Schmerzen im Ohr hat und der Gehörgang zugeschwollen ist, hat vielleicht eine Otitis externa. All diese Erkrankungen können mit Schwindel assoziiert sein.

Ebenfalls mit dem Gefühl ob das Ohr voll wäre, einer Hörminderung und Schwindel kann, vor allem bei älteren Patienten oder denjenigen die den Gehörgang exzessiv reinigen, der klassische Ohrenschmalz Ursache des Schwindels sein.

CAVE: Ohrenschmerzen,Ohrenlaufen und Bewusstseinstrübung oder andere neurologische Ausfälle können auf einen vom Mittelohr ausgehenden Hirnabszess oder eine Meningitis hinweisen. Daher immer Kontext beachten!

Diagnostik

Vitalparameter

Ein kompletter Satz Vitalparameter sollte bei jedem Notfallpatienten erhoben werden. Hierzu gehört Blutdruck, Herzfrequenz, Pulsoxymetrie, Temperatur und Atemfrequenz. Diese können wichtige Hinweise für internistische/infektiologische Ursachen des Schwindels sein.

Bei Hinweisen auf ein triggerbares episodisches Vestibulärsyndrom mit dem Trigger Schwindel beim Aufstehen kann ein Schellong Test zur Bestimmung der Blutdruckvariabilität im Liegen/Sitzen und im Stehen nach 1min und 5min durchgeführt werden. Hierzu lässt man den Patienten 5 Minuten Sitzen und erhebt dann den Blutdruck an einem Arm und vergleicht dies mit dem Blutdruck am selben Arm nach 1min nach Aufstehen sowie 5 Minuten nach Aufstehen. Sollte sich der Blutdruck beim Aufstehen um mehr als 10–15mmHg systolisch vermindern , kann dies auf einen orthostatischen Schwindel hindeuten. Jedoch bedenkt – dies kann bei multifaktoriellem Schwindel beim geriatrischen Patienten eine Ursache unter mehreren sein!

Ein deutlich ehevierter Blutdruck mit fokalen neurologischen Symptomen oder deadly D’s (siehe unten) kann ein Hinweis auf einen Schlaganfall oder eine Blutung sein, wo der Körper versucht durch Anhebung des Blutdrucks die Hirnperfusion aufrecht zu erhalten.

Blutzucker

Bei jeden Schwindelpatienten gehört eine Blutzuckermessung zu den Vitalparametern dazu – sowohl eine Hypoglykämie als auch eine Hyperglykämie können Ursache von Schwindel sein. Bei der Hyperglykämie kann diese auf eine Glukosurie und beginnende Exsikkose bei unzureichendem Flüssigkeitsausgleich hinweisen.

EKG

Im 12-Kanal-EKG lassen sich bei Schwindel ggf. ursächliche Herzrhythmusstörungen erkennen – dies ist vor allem bei Tachykardie, Bradykardie oder unregelmäßigem Puls anzufertigen um elektrische Störungen des Herzens als Ursache des Schwindels dingfest zu machen. Auch bei Luftnot und oder Brustschmerzen kann es ein Hinweis auf die dem Schwindel zugrunde liegende Erkrankung sein. Das EKG kostet wenig Zeit, bedeutet aber oft einen großen Erkenntnisgewinn – auch wenn diese meist im Ausschluss einer kardialen Ursache besteht.

Alcotest

Bei klinischem Verdacht auf eine Intoxikation mit Alkohol ist, sofern verfügbar, ein Atemalkoholtest sinnvoll.

CAVE Jedoch sollte auch hier darauf geachtet werden, dass der Schwindel dann nicht als Alkoholintoxikation “abgetan” wird und die weitere Untersuchung des Patienten eingestellt wird – auch Patienten mit schädlichem Gebrauch von Alkohol können einen Schlaganfall, eine Hirnblutung oder eine benigne Ursache des Schwindels haben.

Neurologische Untersuchung

Die neurologische Untersuchung eines Patienten ist komplex, jedoch soll dieser Abschnitt euch eine Hilfe sein, was ihr testen müsst, um auf der sicheren Seite zu sein und damit ihr keine gefährliche Ursache überseht.

FAST 4D

Die FAST (Face-Arm-Speech-Time-to-call) Untersuchung sollte präklinisch bei Verdacht auf einen Schlaganfall immer angewendet werden können – hier sind der Test auf eine Fazialisparese (hängender Mundwinkel), der Armvorhalteversuch, der Test der Sprache auf Dysarthrie oder Aphasie und der Symptombeginn zu testen und zu erfragen. Der klassische FAST Test testet jedoch nur Symptome eines Schlaganfalls im Bereich der Stromgebiete der A. cerebri anterior und media.

Schlaganfälle der posterioren Zirkulation ( A. basilaris, Aa. vertebrales, Aa. cerebri posterior, Aa. cerebelli ) können jedoch häufig übersehen werden. Daher wird mittlerweile empfohlen zusätzlich auf

Schwindel

Doppelbilder (dem Patienten wird ein Finger vorgehalten und von links nach rechts sowie von unten nach oben bewegt. Sieht der Patient den Finger doppelt?)

Gesichtsfelddefekte (Fingerperimetrie)

Dysmetrie (s. Koordinationsprüfungen)

zu erfragen und ggf. zu testen.

Präklinisches Management akuter Schlaganfallpatienten in Mittelhessen

Die Erweiterung des klassischen FAST führt zu einer erhöhten sicheren Identifizierung von Schlaganfällen (ca. 14% mehr) [7] und ggf. zu einer einfacheren Dispositionsentscheidung den Patienten einem Krankenhaus mit Thrombektomiemöglichkeit zuzuführen. Das Schlaganfallkonzept des Rettungsdienstbereichs Mittelhessen sieht 4 positive Items als ausreichend an, direkt ein Thrombektomiezentrum aufzusuchen.[17]

Koordinationsprüfungen

Koordinationsprüfungen testen die Fähigkeiten des Kleinhirns Bewegungen zielgerichtet durchführen zu können. Probleme in diesem Bereich deuten immer auf eine zentrale Ursache eines Schwindels hin, sofern die Symptome neu entstanden oder verschlechtert sind.

Hier kommen neben der Fähigkeit zu sitzen und frei zu stehen, auch der Romberg Test , der Unterberger Tretversuch, der Finger-Nase Versuch, der Knie-Hacke Versuch und der Test der Diadochokinese („schrauben Sie mal Glühbirnen mit beiden Händen für mich ein“) in Betracht. Zudem lässt sich eine Dysmetrie am besten testen indem man den Patienten mit seinem Zeigefinger den ausgestreckten Zeigefinger des Untersuchers berührteren lässt. Hier ist eine Seitenzuordnung bei Auffälligkeiten möglich, daher sollten beide Seiten getestet werden.

Die Gang- und Standstabilität ist hier eine einfache Prüfung. Der Grad der Ganginstabilität lässt sich in insgesamt 4 Grade einteilen – von 0 (keine Ganginstabilität), 1 (milde bis moderate Ganginstabilit bei erhaltener Fähigkeit selbst zu laufen), 2 (Standinstabilität, Unfähigkeit ohne Hilfe zu laufen), 3 (völlige Standunfähigkeit, keine Rumpfkontrolle)[6]

Bei der Ganginstabilität beträgt die Sensitivität bei Durchführung durch Notfallmediziner 74.2% (95% CI 55.9%–86.7%) und die Spezifität 82.2% (95% CI 57.1%–94.1%) für eine zentrale Schwindelursache.[34]

Die Ataxie im Finger-Nase Versuch zeigten eine Sensitivität von 25% jedoch eine hohe Spezifität von 99,5% für eine zentrale Genese des Schwindels.[23] Eine andere Studie zeigte dass ein abnormer Finger-Nase Versuch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einer zentralen Schwindelursache assoziiert war (OR 25,3 (CI 7,3–88,2)) [30]

Romberg : https://flexikon.doccheck.com/de/Romberg-Versuch

Unterberger Tretversuch : https://flexikon.doccheck.com/de/Unterberger-Tretversuch

Finger-Nase-Versuch : https://flexikon.doccheck.com/de/Finger-Nase-Versuch

Arm-Vorhalte-Versuch: https://flexikon.doccheck.com/de/Armvorhaltetest

Diadochokinese: https://flexikon.doccheck.com/de/Armvorhaltetest

Ataktischer Gang : https://youtu.be/vCn1WRR_U3E?si=2LPBBJXjOZ-5VXH4

Gang- und Standinstabilität bei Kleinhirninfarkt: https://youtube.com/shorts/sFrbtpz89gA?si=CE3LsDmmpE5AwUVV

Gesichtsfeld

Ausfälle des Gesichtfeldes sprechen für einen zentralen Prozess wie z.B. Z.n. Stroke oder einen Tumor. Um diesen zu testen wird in der Notfallmedizin bevorzugt die Fingerperimetrie genutzt. Hierbei deckt der Patient ein Auge mit der eigenen Hand ab und schaut dem Untersucher auf die Nase. Der Untersucher deckt sein gegenüberliegendes Auge ebenfalls ab und fixiert den Blick des nicht abgedeckten Auges auf die Nase des Patienten. Anschließend führt er einen Stift oder Finger der Hand, welche seitengleich zum nicht abgedeckten Auge ist von lateral, medial, oben und unten in das Gesichtsfeld. Der Patient soll angeben wann er das Objekt/den Finger sieht. Korrespondiert dies mit dem Gesichtsfeld des Untersuchers, so besteht kein Gesichtsfeldausfall.

Gesichtsfeldtestung : https://youtu.be/rk5TptEGowo?si=a61UWb-TBKH85gkm

Nystagmus

Ein Nystagmus ist eine unwillkürliche, gerichtete Augenbewegung in einer Ebene, die meist durch die Aktivität der Gleichgewichtsorgane in Relation zueinander bestimmt wird. Diese entsteht wenn die Verbindung zwischen beiden Gleichgewichtsorganen nicht mehr synchronisiert ist. Hierbei existiert meist eine langsame initiale Komponente, und eine schnelle Rückstellkomponente. Die Richtung des Nystagmus wird nach der schnellen Rückstellkomponente bezeichnet.

Ein horizontaler, gerichteter Nystagmus kann hinweisend auf den Ausfall eines Vestibularorgans sein ( “Vesti” ), wogegen ein richtungswechselnder, oder ein nach oben (“upbeat”) oder nach unten (“downbeat”) gerichteter Nystagmus ein starker Hinweis auf eine zentrale Ursache des Schwindels ist.

Ein Nystagmus kann durch Fixierung auf einen Gegenstand oder den Untersucher unterdrückt werden (ggf. Hinweis auf eine periphere Ursache).

Einen Ruhe-Nystagmus testet man am einfachsten mit einer Frenzelbrille. Diese hebt durch Gläser mit hohem Brechungsindex die Möglichkeit des Patienten auf einen Nystagmus mittels Fixierung zu Unterdrücken. Dieses Untersuchungsgerät ist jedoch nicht im Rettungsdienst vorhanden. Hier behilft man sich indem man den Patienten auf ein weisses Blatt Papier schauen lässt, welches im Abstand von 10–15cm vor die Augen gehalten wird.

Pro-Tipp Da mittlerweile jeder von uns ein Handy in der Tasche hat – z.B. Diensthandy – freut sich jeder Kliniker über eine Videoaufnahme des Nystagmus – denn dieser kann in der Klinik oder nach Gabe von Medikamenten wieder deutlich abgeschwächt oder gar nicht vorhanden sein.

MERKE Nach einem Nystagmus zu schauen bringt am ehesten etwas, wenn der Patient gerade symptomatisch ist! Hat der Patient keine Symptome und du siehst einen Nystagmus in Ruhe – hier besteht wahrscheinlich eine zentrale Ursache (abgelaufener Stroke, Tumor, neurodegenerative Erkrankung wie z.B. MS). Ein fehlender Nystagmus kann eine zentrale Ursache ebenfalls nicht ausschließen.

In Studien zeigte das Vorhandensein eines Spontannystagmus eine Sensitivität von 52,3% (CI 29,8–74%) und eine Spezifität von 42% (CI 15,5–74,1%) für eine zentrale Genese eines Schwindels. Da sowohl peripherer vestibulärer Schwindel als auch ein Kleinhirninfarkt mit Schwindel und Spontannystagmus einhergehen können, taugt dieses Symptom in Isolation nur bedingt zur Differenzierung zwischen einer zentralen und peripheren Ursache. [11, 13]

Papier-Test auf Nystagmus ( wenn die Frenzelbrille fehlt): https://youtu.be/eGcUTfeHvZg?si=p23dTxHJpGCRTtEq

Richtungswechselnder vs Endstellnystagmus : https://youtu.be/4KBlzEHk-N8?si=cLYyxuOlrW6ZMu6V

Downbeat (Vertikaler Nystagmus) : https://youtu.be/Xqlqri81iyw?si=isfOvdMM9H84mkTE

Downbeat Nystagmus : https://youtu.be/0_f2XcEcxXk?si=m6AHjelVT_-hrrBa

Der Kopfschütteltest

Der Kopfschütteltest beschreibt einen neurologischen Funktionstest zum Auslösen oder Verstärken eines Nystagmus. Hierbei bewegt rotiert der Patient den Kopf mit geschlossenen Augen ca. 20mal nach links und rechts. Ein einseitiger Nystagmus kann bei BPLS auftreten oder bei Vestibularisausfall verstärkt werden. Bei einer zentralen Genese des Schwindels kann ein vertikaler oder richtungswechselnder Nystagmus auftreten [4]

HINTS+

Der HINTS+ Test eine Testbatterie beim akuten Vestibulärsyndrom (anhaltender Schwindel ohne Trigger), welche eine hohe Sensitivität und Spezifität hat um zentrale Ursachen des Schwindels zu erkennen. Um den HINTS(+) beim richtigen Patienten anzuwenden sollten Spontannystagmus, Gangunsicherheit und anhaltender Schwindel vorhanden sein.[8]

HINTS besteht klassischerweise aus den Komponenten Spontannystagmus, Kopfimpulstest und deviation of skew und wird in der Publikation von Kattah et al. als sensitiver angesehen als eine MRT Untersuchung zur Identifikation von einer zentralen Ursache des Schwindels.[18]

Die Sensitivität des klassischen HINTS beträgt 95,3% (CI 92,5–98,1%) und die Spezifität 92,6% (CI 88,6–96,5%) für die zentrale Ursache eines Schwindels. Dies wurde für eine höhere Sensitivität und Spezifität um die Komponenten Hörstörung zum HINTS+ ergänzt.[18] . Hier beträgt die Sensitivität 97,2% (CI 94–100%) und die Spezifität 92,4% (CI 86,9–97,9) für die Identifikation einer zentralen Ursache. (Tarnutzer Impact)

Als Hinweise auf einen zentralen Schwindel gelten : fehlender Spontannystagmus, seitenwechselnder horizontaler oder vertikaler Nystagmus, negativer Kopfimpulstest, positive deviation of skew oder eine neu aufgetretene Hörstörung. [40]

1.) Spontannystagmus (NT): ohne einen Spontannystagmus ist eine weitere Fortführung des Tests nicht sinnvoll. Ein akutes Vestibulärsyndrom ohne Spontannystagmus ist bis zum Beweis des Gegenteils ein (wenn auch schwacher) Hinweis auf eine zentrale Genese. Ansonsten gelten die starken Hinweise für eine zentrale Genese eines Spontannystagmus (upbeat/downbeat, torsionaler, oder (mit Blickrichtung/Kopfschütteln/spontan) richtungswechselnder Nystagmus)

2.) Kopfimpulstest (HI): Beim KIT wird der Kopf um 15° von der Mittellinie nach außen gedreht und ruckartig zur Mittellinie überführt. Dies sollte auf beiden Seiten durchgeführt werden. Erfolgt hier eine Korrektursakkade, wenn der Kopf zur betroffenen Seite gedreht wird (Kopfdrehung zum ausfallenden Vestibulärorgan) ist dies eher als Hinweis auf eine periphervestibuläre Störung wie z.B. ein Vestibularisausfall zu werten.

CAVE Bitte nicht den KIT gegen Widerstand in der Nackenmuskulatur oder bei versteifter Halswirbelsäule anwenden! Hier drohen neben muskulären und knöchernen Verletzungen Verletzungen der Halsgefäße (v.a. Aa. vertebrales)

3.) Deviation of skew (S): Hierbei wird bei Fixierung der Nase des Untersuchers durch die Augen des Patienten ein Auge abgedeckt. Wenn das abgedeckte Auge nach Aufdecken in der Vertikalen – nach oben oder nach unten – abweicht wird dies als Hinweis einer zentralen Genese gewertet. In Untersuchungen zeigte dieser Test eine Sensitivitiät von 23.4% (95% CI 15.0%–35.6%) und Spezifität von 97.6% (95% CI 96.1%–98.6%) [34] für eine zentrale Ursache des Schwindels.

4.) Testung des Hörvermögens (+): Dies wird mit vorsichtigem Reiben von Zeigefinger und Daumen vor dem Gehörgang des Patienten getestet. Ein neuer Hörverlust oder Tinnitus kann ein Hinweis auf eine zentrale Genese (Stroke, TIA) oder bei repetetivem Auftreten mit Schwindelepisoden auf einen M. Menière hindeuten. Da dies präklinisch schwierig zu testen ist, ist hier bei einen neu aufgetretenen Hörverlust immer, bis zum Beweis des Gegenteils von einer zentralen Genese auszugehen. In Studien zeigte sich der neue Hörverlust als Hinweis auf eine zentrale Genese des Schwindels mit einer Sensitivität von 4.3% (95% CI 1.1%–15.5%)und einer Spezifität von 95.0% (95% CI 85.2%–98.4%).[34] Ein neu aufgetretener einseitiger Hörverlust tritt vor allem bei Patienten mit einem Verschluss der A. Cerebelli anterior inferior auf. Dies sind meist die Patienten die gleichzeitig einen Spontannystagm,us aufweisen und als peripherer Schwindel nach klassischem HINTS Test gewertet werden könnten.[18]

CAVE Der beschriebene Test des Hörvermögens wurde jedoch in der Originalpublikation nach Inspektion des äußeren Gehörgangs auf Cerumen durchgeführt. [18] Dies ist ohne Otoskop präklinisch nicht möglich.

In mehreren Studien zeigte sich die Kombination dieser, an sich nicht sehr sensitiven, jedoch spezifischen Tests kombiniert mit einer Sensitivität 99.0% (95% CI 73.6%–100%) und Spezifität von 84.8% (95% CI 70.1%–93.0%)[34] – dies bedeutet: in geschulten Händen ist diese sensitiver als eine MRT-Untersuchung (Sensitivität 80–90% innerhalb der ersten 48h), um eine zentrale Ursache eines Schwindelsyndroms zu erkennen.

Wie schaut ein abnormaler Kopfimpulstest aus? https://youtu.be/XpghlvnrREI?si=LEiDZ3rL6GJg0fqK

Deviation of Skew : https://youtu.be/zgqCXef-qPs?si=isXL6vqV7J5WnQXJ

Lagerungsuntersuchungen bei t-EVS

Lagerungsuntersuchungen machen bei einem durch Kopfbewegung oder das klassische Herumdrehen im Bett getriggerte Schwindel am meisten Sinn. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten, die mehr oder weniger Komplex sind.

Eingehen möchte ich hier auf das Semont Maneuver [33], welches gleichzeitig diagnostisch und therapeutisch wirksam ist. Dieses wirkt vor allem auf den hinteren Bogengang in dem sich bei 90% der Patienten mit benignem paroxysmalen Lagerungsschwindel die losen Otholithen befinden.

Hierzu sitzt der Patient auf einer Seite der Liege, der Kopf wird um 45° nach links rotiert und der Patient ruckartig auf die rechte Seite gelagert. Dort verbleibt der Patient mindestens 1 Minute. Dann wird der Patient aus der auf der Seite liegenden Position mit beibehaltener Kopfdrehung um 180° auf die andere Seite gelagert. Hier verbleibt der Patient ebenfalls mindestens eine Minute. Danach setzt sich der Patient mit dem Kinn auf der Brust in die horizontale Position auf.

Das Maneuver wird ebenfalls mit einer Kopfdrehung um 45° nach rechts und initialer Lagerung auf die linke Körperhälfte wiederholt.

Ist hierbei ein Nystagmus durch die Lagerung provozierter sein ist dies ein starker Hinweis auf einen Lagerungsschwindel. Gleichzeitig führt es durch Repetition des Otholithen zu einer deutlichen Besserung der Beschwerden. Jedoch ist dieses Lagerungsmaneuver kein Allheilmittel.

Semont Maneuver als Therapie : https://youtu.be/8qbRkOjsNcw?si=xOxtuzFB9Wkltlgw

Es gibt noch das diagnostische Dix-Hallpike Maneuver – jedoch führt ist dies vor allem diagnostisch und ist aufgrund des von der Liege überhängenden Kopfes eher nicht für die präkloinische Versorgung geeignet

Dix Hallpike Test Durchführung: https://youtu.be/Ey7TlLJUErY?si=2_nBamr0ipkl4_9T

Dix Hallpike Test positiv : https://youtu.be/7ePecb9azS4?si=mk69cwl4WmiXQULR

Wichtig Wenn ihr präklinisch ein Lagerungsmaneuver durchführt, dokumentiert dies. Dokumentiert welches ihr durchgeführt habt, dokumentiert zu welcher Lagerungsseite bei welcher Kopfrotation dieses positiv war. Und macht wenn möglich ein Video von den Augen und dem resultierenden Nystagmus. Dies erleichtert später dem weiterbehandelnden Arzt die Diagnose und vermeidet unnötige Diagnostik, wenn der Otholith keine Probleme mehr macht.

Diagnosefindung und Risikoabschätzung

Präklinisch habt ihr ausser Anamnese und Untersuchung wenig Möglichkeiten eine definitive Diagnose des Schwindels zu stellen. Wichtig ist, dass ihr die Schwindelmimics eines ABC Problems identifiziert und diese adäquat stabilisiert, so dass diese weiterbehandelt werden können.

Auch ist die Differenzierung zwischen einer zentralen oder peripheren Schwindelgenese durchaus hilfreich. Dies hilft euch bei der Entscheidung ob der Patient in einer Klinik mit Neurologie vorgestellt werden sollte – und ob dies zügig passieren sollte, sofern dieser sich im Zeitfenster eines akuten Schlaganfalls befindet.

Viele schlaue Menschen haben sich Gedanken darüber gemacht wie Notfallmediziner einen zentralen Schwindel erkennen können – anbei stelle ich euch 2 Algorithmen vor – den STANDING Algorithmus und die SOP der Uniklinik Jena zum Schwindel. Beide haben Überschneidungen und es macht Sinn diese auch auf die Präklinik anzuwenden.

CAVE Patienten haben meist das Buch nicht gelesen. Also wenn ihr nicht sicher seid – stellt den Patienten in einer Klinik mit Neurologie vor.

Um weitere Risikoabschätzungen zu treffen, gebe ich euch 2 Scores an die Hand : den Sudbury Vertigo Risk Score, sowie den ABCD2 Score.

Der Sudbury Vertigo Risk score ist für die Abschätzung eines zentralen Schwindels bei akutem Vestibulärsyndrom gedacht, der ABCD2 Score für das Risiko einer zentralen Genese i.S. einer TIA bei nicht triggerbarem episodischen Vestibulärsyndrom.

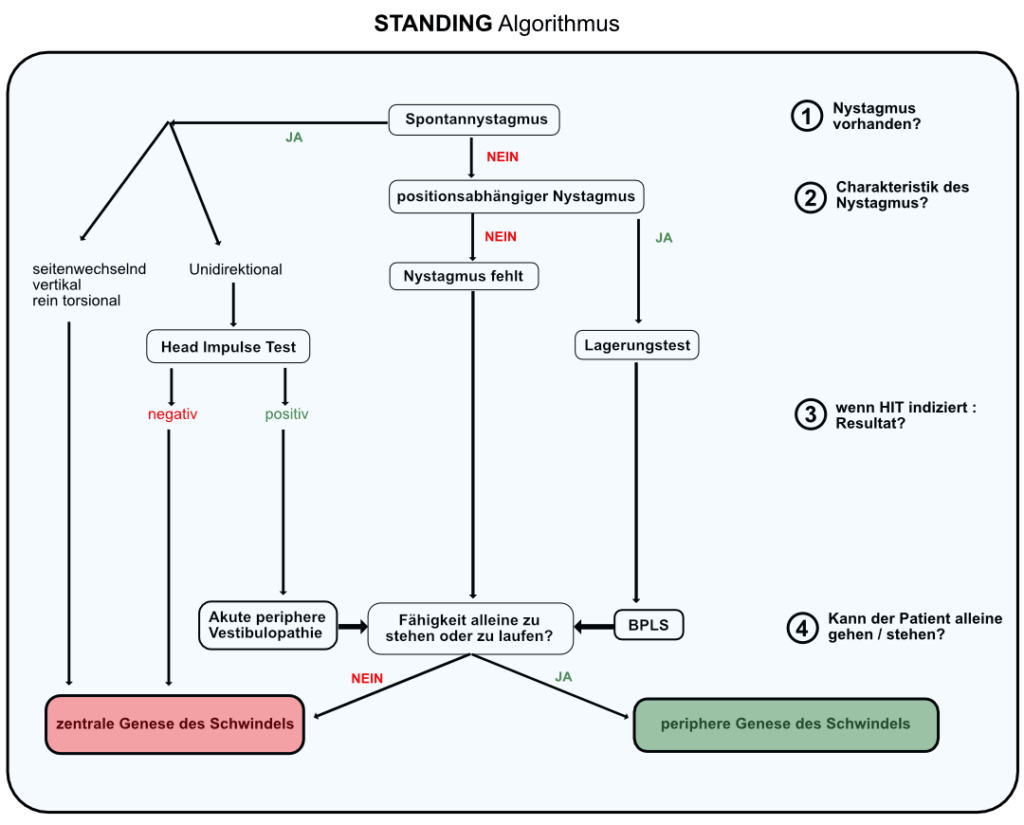

STANDING Algorithmus

Der Standing Algorithmus entstand aus einer Zusammenarbeit von Notfallfallmedizinern und Schwindelspezialisten um in der Notaufnahme eine einfache Handlungsanweisung zur Verfügung zu haben um sicher zwischen zentrale und peripheren Ursachen eines Schwindels zu unterscheiden. [37–39]

Dieser umfasst vier Stufen – die Frage ob ein Nystagmus vorhanden ist, die Charakteristik des Nystagmus (Art,Richtung,Provozierbar?), die Reaktion auf den Kopfimpulstest (sofern indiziert – i.e. Spontannystagmus) und ob der Patient in der Lage ist zu stehen oder zu gehen ohne Hilfe (Carmona Score 0–1).

Insgesamt zeigt sich hier eine Sensitivität von 93,4–100% und eine Spezifität von 71,8–94,3% in der Identifizierung einer zentralen Ursache eines Schwindels. [8]

Beachtenswert ist , dass der Standing Algorithmus die horizontale Achsabweichung des i.S. deviation of Skew und die akute Hörminderung wie im HINTS+ vorgegeben nicht beachtet.[11]

SOP Schwindel Uniklinik Jena Zentrale Notaufnahme

Die zentrale Notaufnahme der Universitätsklinik Jena hat im Januar 2024 ihre SOP zu Schwindel veröffentlicht. Hier wird zuerst nach ausführlicher Untersuchung auf Schwindel + gefährliche neue Symptome wie neurologische Symptomatik, Palpitationen,Thoraxschmerz, Dyspnoe, Fieber, Kopfschmerzen und Synkope eingegangen – hier wird die weitere Schwindelabklärung zugunsten der Abklärung der gefährlichen Schwinde + X Symptome direkt abgebrochen.

Die nächste Ebene behandelt das Vorhandensein von Spontannystagmus. Sollte dieser Vorhanden sein wird hier ein Abbruch zugunsten der Abklärung eines Schlaganfalls bei richtungswechselndem, rotatorischen oder vertikalen Spontannystagmus oder positivem Head-Impulse Test (HINTS+) des Algorithmus durchgeführt.

Die nächste Ebene behandelt einen lagerungsabhängigen Nystagmus um zwischen einem Lagerungsschwindel oder einem möglichen zentralen Schwindel ( bei nicht erschöpflichem Nystagmus) zu differenzieren.

Sollte dies ebenfalls nicht vorhanden sein, wird auf eine Hörminderung und gegebenenfalls begleitenden Tinnitus getestet. Hier wurde kein Abbruchkritierium zugunsten eines möglichen zentralen Schwindels eingeführt. -> bei episodischem Schwindel + Hörminderung/Tinnitus besteht der Verdacht auf einen Morbus Meniere.

Als weiterer Punkt sollte keine Hörminderung eingetreten ein wird die Gang und Standstabilität mit einbezogen. Diese sei essentiell für eine ambulante Entlassung und sollte diese auftreten kann hier ein zentraler Schwindel die Ursache sein und sollte eine neurologische Vorstellung nach sich ziehen.

Die letzte Ebene bezieht sich auf das zeitliche Auftreten – sollte dieser nicht schon mehr als 4 Wochen bekannt sein, triggert dies Ebenenfalls eine neurologische Vorstellung zur Abklärung einer zentralen Schwindelursache. Sollte dieser schon mehr als 4 Wochen bestehen kann eine ambulante Diagnostik erfolgen (z.B. Schwindelklinik)

Grundsätzlich kann man also sagen, dass die SOP den HINTS+ und den STANDING Algorithmus vereint. Untersuchungen zur kombinierten Sensitivität und Spezifität gegenüber einer zentralen Ursache eines Schwindels gibt es aktuell noch nicht. Jedoch wird hier die Rate der übersehenen A. cerebelli anterior inferior Infarkte im Bereich des Kleinhirns oder der PONS geringer ausfallen.

Hier gibt es das Diagramm und die SOP zum nachlesen : https://www.uniklinikum-jena.de/zna_media/SOPs/SOPs+Website/SOP+Schwindel+ZNA+Jena.pdf

TiTraTe

TiTrATe steht für Timing,Triggers And Targeted Examiniation und verfolgt den Ansatz über die Anamnese des Schwindels diesen in eine Kategorie einzuordnen ( s. Arten des Schwindels) und dafür eine zielgerichtete Untersuchung zu generieren. Hier steht im Gegensatz zu STANDING und dem ähnlichen Jenaer Algorithmus nicht primär die Suche nach einer zentralen Ursache im Fokus, sondern der ganzheitliche Ansatz einer umfassenden Schwindeldiagnostik.

Während die Anamnese essentiell ist und für den erfahrenen Untersucher sich hiermit zentraler Schwindel identifizieren lässt, so ist dies bis auf die Anamnese im präklinischen und notfallmedizinischen Setting eher zu sperrig. Hier sind Algorithmusbasierte Ansätze, welche durch Scores wie nachfolgend ergänzt werden deutlich praktikabler um eine zentrale Ursache zu finden und diese passend zu disponieren.

Scores

Sudbury Vertigo Risk Score

Der Sudbury Vertigo Risk Score [32, 36] aus Kanada hilft dabei das Risiko für einen zentralen Schwindel abzuschätzen und damit erleichtert es euch eine Dispositionsentscheidung zu treffen. In Studien zeigte dieser Score eine Sensitivität von 100% und eine Spezifität von 72% für eine zentrale Genese. Er ist für Patienten über 18 Jahre mit Schwindelbeginn innerhalb von 14d vor Vorstellung, GCS 15, hämodynamischer Stabilität, ohne Synkope, Kopf/Hals Trauma oder aktive Krebserkrankung validiert.

Dafür wurden die Risikofaktoren männliches Geschlecht(+1), Alter >65 Jahre (+1), Diabetes mellitus(+1), arterielle Hypertension(+3), Motorischer oder Sensorischer Ausfall (Fokalneurologie)(+5), Kleinhirnzeichen (Doppelbilder,Dysarthrie,Schluckstörung,Dysmetrie oder Ataxie) (+6) identifiziert. Als Schutzfaktor ist ein gesicherter Lagerungsschwindel (BPLS) identifiziert (-5 Punkte). Ein Score von größer 5 Punkte lässt einen zentralen Schwindel nicht unwahrscheinlich erscheinen. Ab 9 Punkte ist eine zentrale Ursache wahrscheinlich.

https://www.mdcalc.com/calc/10614/sudbury-vertigo-risk-score

ABCD2 Score

Bei einem spontanen oder transienten episodischen Vestibulärsyndrom kann der aBCD2 Score helfen das Risiko für eine TIA als Ursache des Schwindels einzugrenzen. Dies gilt vor allem bei niedrigem Risiko für einen Schlaganfall. [10, 31]

Risikofaktoren sind hier ein Alter über 60 Jahre(+1), ein Blutdruck systolisch über 140mmHg oder diastolisch über 90mmHg(+1), Zeichen der Fokalneurologie (Hemiparese(+2),Sprachstörung(+1)), Dauer der Symptomatik (<10min(0),10–59min(+1),>60min (+2)) und Diabetes mellitus(+1).

Ein Score bis 3 Punkte bedeutet ein niedriges Risiko( 7d Stroke Risiko 1,2%, 90d Stroke Risiko 3,1%), 4–5pt ein moderates Risiko (7d Stroke Risiko 5,9%, 90d Stroke Risiko 9,8%), >=6pt bedeutet ein hohes Risiko ( 7d Stroke Risk 11,7%, 90d Stroke Risiko 17,8%)

Für einen Score Wert >4 bestand eine Sensitivität von 55.7% (CI 43.3–67.5%) und eine Spezifität von 81.8% (CI 76.4–86.2%) für eine zentrale Genese der Beschwerden im Sinne einer TIA.[14]

CAVE Geringere Sensitivität und Spezifität bei Einsatz durch Nicht-Neurologen.

https://www.mdcalc.com/calc/357/abcd2-score-tia

akute Therapie

Die akute Therapie des Schwindels ist ohne klare Kenntniss der Ursachen in er Präklinik schwierig. Sollte der Verdacht einer internistischen Ursache des Schwindels gestellt werden, so ist diese natürlich bestmöglich anzubehandeln. Aber das Symptom Schwindel selbst und die damit einhergehende Übelkeit und das Erbrechen, lässt sich nur bedingt behandeln.

Ein Antihistaminikum hat einen Einfluss auf eine Schwindelbedingt Übelkeit und in geringem Maße auch auf den Schwindel selbst. Ob dies auch einen vorhandenen Nystagmus beeinflusst – darüber streiten die Kliniker. Jedenfalls macht es wenig Sinn einen Patienten leiden zu lassen, nur damit der Neurologe oder HNO Arzt den Nystagmus sieht – den ihr hoffentlich mittels Videoaufnahme dokumentiert habt. Mal abgesehen davon, dass ihr bei Therapie der Übelkeit ggf. auch weniger putzen müsst. Laut Literatur haben Antihistaminika gegenüber Benzodiazepinen eine höhere Effizienz und wirken länger gegen den Schwindel und die begleitende Übelkeit.[9, 16]

Zusammenfassung

Schwindel ist ein kleines gemeines Symptom. Es ist unglaublich unangenehm für den Patienten – aber meist harmlos. Jedoch verstecken sich hierunter immer wieder doch sehr gefährliche Ursacehn. Ich hoffe der Beitrag gibt euch einen Leitfaden diese herauszufinden und den Patienten in der Klinik vorzustellen.

Immer daran denken – wer nicht gehen kann oder andere neurologische Ausfälle hat – der gehört in eine Klinik mit Neurologie!

Literatur

1. Abholz H-H, Jendyk R (2015) S3 Leitlinie Akuter Schwindel in der Hausarztpraxis.

2. Ärzteblatt DÄG Redaktion Deutsches (2020) Ärztlicher Bereitschaftsdienst: Jeder vierte Anrufer an Notaufnahme vermittelt. https://www.aerzteblatt.de/news/aerztlicher-bereitschaftsdienst-jeder-vierte-anrufer-an-notaufnahme-vermittelt-b2942fb2-70eb-451e-8bfd-a5b4b62017e0. Zugegriffen: 18. Mai 2025

3. Bisdorff A, Von Brevern M, Lempert T, Newman-Toker DE (2009) Classification of vestibular symptoms: towards an international classification of vestibular disorders. J Vestib Res 19:1–13. https://doi.org/10.3233/VES-2009-0343

4. Brandt T, Brevern M, Dieterich M et al (2021) S2k-Leitlinie Vestibuläre Funktionsstörungen. AWMF online

5. Brignole M, Moya A, De Lange FJ et al (2018) 2018 ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope. European Heart Journal 39:1883–1948. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy037

6. Carmona S, Martínez C, Zalazar G et al (2016) The Diagnostic Accuracy of Truncal Ataxia and HINTS as Cardinal Signs for Acute Vestibular Syndrome. Front Neurol. https://doi.org/10.3389/fneur.2016.00125

7. Claudi C, Worm A, Schmohl D et al (2024) FAST4D—A New Score to Reduce Missed Strokes in Emergency Medical Service: A Prospective, Multicentric Observational Proof-of-Concept Trial. JCM 13:5033. https://doi.org/10.3390/jcm13175033

8. Dmitriew C, Regis A, Bodunde O et al (2021) Diagnostic Accuracy of the HINTS Exam in an Emergency Department: A Retrospective Chart Review. Academic Emergency Medicine 28:387–393. https://doi.org/10.1111/acem.14171

9. Dyhrfjeld‐Johnsen J, Attali P (2019) Management of peripheral vertigo with antihistamines: New options on the horizon. Brit J Clinical Pharma 85:2255–2263. https://doi.org/10.1111/bcp.14046

10. Easton JD, Saver JL, Albers GW et al (2009) Definition and evaluation of transient ischemic attack: a scientific statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council; Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia; Council on Cardiovascular Radiology and Intervention; Council on Cardiovascular Nursing; and the Interdisciplinary Council on Peripheral Vascular Disease. The American Academy of Neurology affirms the value of this statement as an educational tool for neurologists. Stroke 40:2276–2293. https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.108.192218

11. Edlow JA, Carpenter C, Akhter M et al (2023) Guidelines for reasonable and appropriate care in the emergency department 3 ( GRACE ‐3): Acute dizziness and vertigo in the emergency department. Academic Emergency Medicine 30:442–486. https://doi.org/10.1111/acem.14728

12. Edlow JA, Gurley KL, Newman-Toker DE (2018) A New Diagnostic Approach to the Adult Patient with Acute Dizziness. J Emerg Med 54:469–483. https://doi.org/10.1016/j.jemermed.2017.12.024

13. Edlow JA, Newman-Toker D (2016) Using the Physical Examination to Diagnose Patients with Acute Dizziness and Vertigo. J Emerg Med 50:617–628. https://doi.org/10.1016/j.jemermed.2015.10.040

14. Gerlier C, Hoarau M, Fels A et al (2021) Differentiating central from peripheral causes of acute vertigo in an emergency setting with the HINTS, STANDING, and ABCD2 tests: A diagnostic cohort study. Academic Emergency Medicine 28:1368–1378. https://doi.org/10.1111/acem.14337

15. Grimby A, Rosenhall U (1995) Health-related quality of life and dizziness in old age. Gerontology 41:286–298. https://doi.org/10.1159/000213696

16. Hunter BR, Wang AZ, Bucca AW et al (2022) Efficacy of Benzodiazepines or Antihistamines for Patients With Acute Vertigo: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Neurol 79:846. https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2022.1858

17. Huttner HB, Martens F, Lenz N, Timmermann L Präklinisches Management akuter Schlaganfallpatienten in Mittelhessen.

18. Kattah JC, Talkad AV, Wang DZ et al (2009) HINTS to Diagnose Stroke in the Acute Vestibular Syndrome: Three-Step Bedside Oculomotor Examination More Sensitive Than Early MRI Diffusion-Weighted Imaging. Stroke 40:3504–3510. https://doi.org/10.1161/strokeaha.109.551234

19. Kerber KA, Brown DL, Lisabeth LD et al (2006) Stroke among patients with dizziness, vertigo, and imbalance in the emergency department: a population-based study. Stroke 37:2484–2487. https://doi.org/10.1161/01.STR.0000240329.48263.0d

20. Kerber KA, Meurer WJ, West BT, Fendrick AM (2008) Dizziness presentations in U.S. emergency departments, 1995-2004. Acad Emerg Med 15:744–750. https://doi.org/10.1111/j.1553-2712.2008.00189.x

21. Kerber KA, Newman-Toker DE (2015) Misdiagnosing Dizzy Patients. Neurologic Clinics 33:565–575. https://doi.org/10.1016/j.ncl.2015.04.009

22. Kroenke K, Lucas CA, Rosenberg ML et al (1992) Causes of persistent dizziness. A prospective study of 100 patients in ambulatory care. Ann Intern Med 117:898–904. https://doi.org/10.7326/0003-4819-117-11-898

23. Limapichat T, Techawantochandej A (2018) Incidence and Predicting Factors of Cerebellar Stroke in Patients with Acute Vestibular Syndrome in Songklanagarind Emergency Department: A Preliminary Study. J Med Assoc Thai 101:375–381

24. Maarsingh OR, Dros J, Schellevis FG et al (2010) Causes of persistent dizziness in elderly patients in primary care. Ann Fam Med 8:196–205. https://doi.org/10.1370/afm.1116

25. Neuhauser HK, von Brevern M, Radtke A et al (2005) Epidemiology of vestibular vertigo: a neurotologic survey of the general population. Neurology 65:898–904. https://doi.org/10.1212/01.wnl.0000175987.59991.3d

26. Newman-Toker DE (2007) Diagnosing dizziness in the emergency department: Why “What do you mean by ‘dizzy’?” Should not be the first question you ask. The Johns Hopkins University

27. Newman-Toker DE, Cannon LM, Stofferahn ME et al (2007) Imprecision in patient reports of dizziness symptom quality: a cross-sectional study conducted in an acute care setting. Mayo Clin Proc 82:1329–1340. https://doi.org/10.4065/82.11.1329

28. Newman-Toker DE, Edlow JA (2015) TiTrATE: A Novel, Evidence-Based Approach to Diagnosing Acute Dizziness and Vertigo. Neurol Clin 33:577–599, viii. https://doi.org/10.1016/j.ncl.2015.04.011

29. Newman-Toker DE, Hsieh Y-H, Camargo CA et al (2008) Spectrum of Dizziness Visits to US Emergency Departments: Cross-Sectional Analysis From a Nationally Representative Sample. Mayo Clinic Proceedings 83:765–775. https://doi.org/10.4065/83.7.765

30. Nishida K, Usami T, Matsumoto N et al (2022) The finger-to-nose test improved diagnosis of cerebrovascular events in patients presenting with isolated dizziness in the emergency department. Nagoya J Med Sci 84:621–629. https://doi.org/10.18999/nagjms.84.3.621

31. Ohle R, Montpellier R, Marchadier V et al (2020) Can Emergency Physicians Accurately Rule Out a Central Cause of Vertigo Using the HINTS Examination? A Systematic Review and Meta‐analysis. Academic Emergency Medicine 27:887–896. https://doi.org/10.1111/acem.13960

32. Ohle R, Savage DW, Roy D et al (2025) Development of a Clinical Risk Score to Risk Stratify for a Serious Cause of Vertigo in Patients Presenting to the Emergency Department. Annals of Emergency Medicine 85:122–131. https://doi.org/10.1016/j.annemergmed.2024.06.003

33. Semont A, Freyss G, Vitte E (1988) Curing the BPPV with a Liberatory Maneuver. In: B�r�ny Society, Pirodda E (Hrsg) Advances in Oto-Rhino-Laryngology. S. Karger AG, S 290–293

34. Shah VP, Oliveira J. E Silva L, Farah W et al (2023) Diagnostic accuracy of the physical examination in emergency department patients with acute vertigo or dizziness: A systematic review and meta‐analysis for GRACE‐3. Academic Emergency Medicine 30:552–578. https://doi.org/10.1111/acem.14630

35. Sloane PD, Baloh RW (1989) Persistent dizziness in geriatric patients. J Am Geriatr Soc 37:1031–1038. https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.1989.tb06916.x

36. Van Patot ET, Roy D, Baraku E et al (2025) Validation of the Sudbury Vertigo Risk Score to risk stratify for a serious cause of vertigo. Academic Emergency Medicine:acem.70017. https://doi.org/10.1111/acem.70017

37. Vanni S, Nazerian P, Casati C et al (2015) Can emergency physicians accurately and reliably assess acute vertigo in the emergency department? Emerg Medicine Australasia 27:126–131. https://doi.org/10.1111/1742-6723.12372

38. Vanni S, Pecci R, Casati C et al (2014) STANDING, a four-step bedside algorithm for differential diagnosis of acute vertigo in the Emergency Department. Acta Otorhinolaryngol Ital 34:419–426

39. Vanni S, Pecci R, Edlow JA et al (2017) Differential Diagnosis of Vertigo in the Emergency Department: A Prospective Validation Study of the STANDING Algorithm. Front Neurol 8:590. https://doi.org/10.3389/fneur.2017.00590

40. Vanni S, Vannucchi P, Pecci R et al (2024) Consensus paper on the management of acute isolated vertigo in the emergency department. Intern Emerg Med 19:1181–1202. https://doi.org/10.1007/s11739-024-03664-x

41. Von Renteln-Kruse W, Micol W, Oster P, Schlierf G (1998) Arzneimittelverordnungen, Schwindel und Stürze bei über 75jährigen Krankenhauspatienten. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 31:286–289. https://doi.org/10.1007/s003910050047